NUNCA TERMINA NADA

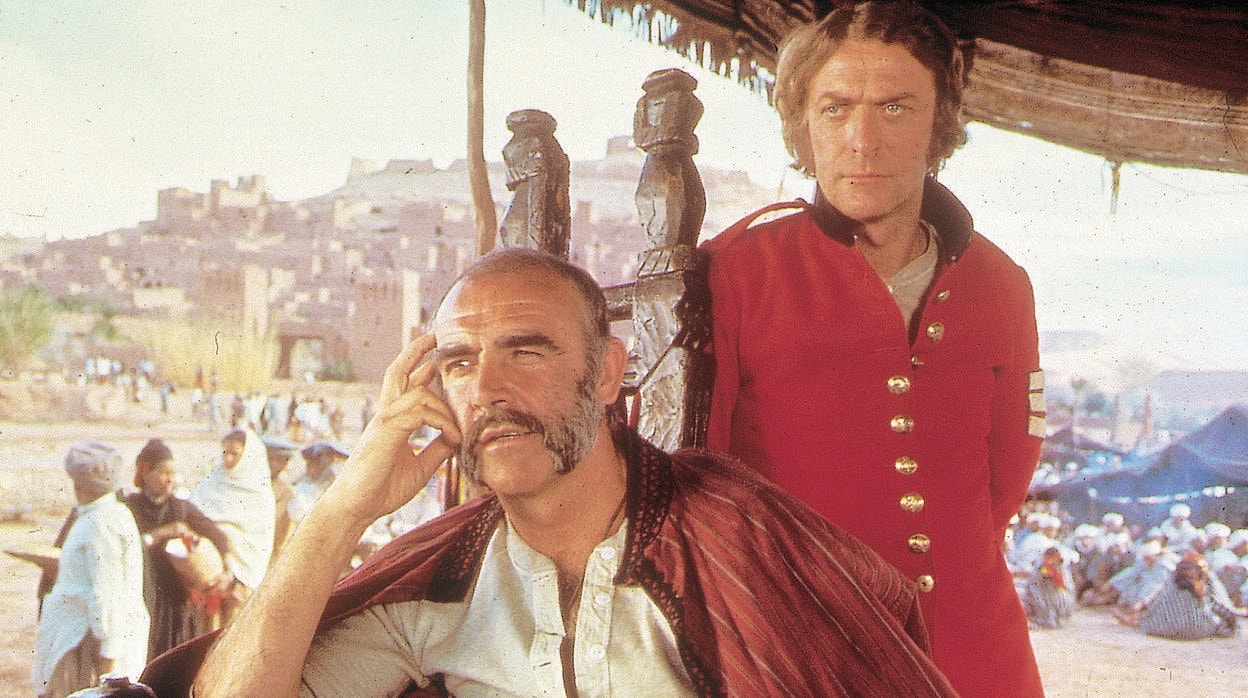

«El hombre que pudo reinar»: «Si lo hizo un griego, lo haremos nosotros»

En «El hombre que pudo reinar», dos aventureros salvan a un pequeño pueblo, tras una dura travesía por el Himalaya

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónCuando el antiguo suboficial de los Fusileros de Su Graciosa Majestad, Peachy Carnehan, concluyó, el editor del «Northern Star» , Mr. Kipling, le tendió un cigarrillo, pero dar una calada con la boca torcida, las llagas supurando, era una tortura peor de la que había sufrido el pobre Danny en el inútil intento de huida del que fue su reino, Kafiristán . A Kipling le confesó que no eran dioses, que ya se lo había advertido a Danny que, por mucho que le reconocieran a Dravot como un nuevo Alejandro Magno, era mortal.

Kipling le escuchaba sin pestañear, mientras tomaba notas y recordaba la tarde en la que Peachy Carnehan y Danny Dravot se presentaron en la minúscula redacción repleta de periódicos, papeles y cachivaches varios. Sí, no eran dioses ni aventureros ni pícaros, ni siquiera soldados, tampoco espías envueltos en el peligroso «gran juego» en torno a Afganistán, que tenía en guerra invisible a Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Francia . No, eran dos errabundos de sí mismos a los que el destino, de nuevo, les había puesto la más cruel de las zancadillas. Kipling le ofreció un vaso de whisky de malta. Le vendrá bien. «Bueno, pues esta es toda la historia», susurró el antiguo suboficial. ¿Fantástica? ¿Épica? ¿Atrevida? No sé. Fracasada, seguro. ¿De quién fue la culpa? ¿De la ambición? ¿Del ensimismamiento? ¿De unas fuerzas oscuras que siempre están dispuestas a que gente como ellos no alcancen la paz? ¿De la sangre que brotó del cuerpo «inmortal» del sucesor de Alejandro, el bueno de Danny? ¿Cuánto habrían durado en el Paraíso del que Danny fue Rey? No merecía volver sobre ello una y otra vez.

Era ya cerca de la medianoche en Lahore, la edición del día siguiente había cerrado unas horas antes. Kipling, cada tarde tras el cierre, escribía lo que no era publicable en el periódico, historias de la India británica, cuentos... Hoy, lo que acababa de contarle este desvencijado y tullido Carnehan le impresionó. En el fondo, los tres eran «hermanos» en la Masonería y la fraternidad era la norma primera. No podía abandonar a un tipo así. Sin tratar de que cualquier palabra le aliviara del dolor, del recuerdo de Danny despeñándose en las hoces brutales de aquel maldito lugar.

Era el capítulo final. Junto a Danny, había sido traficante de armas, de opio, soldado de fortuna, estafador; desde su expulsión del Ejército, no habían tenido un trabajo formal, pero Kipling sintió que la amistad que habían forjado esos dos tipos extraordinarios era la más bella expresión de la fraternidad impulsada por la Masonería , su mejor y más leal divisa, una amistad digna de monjes laicos. Peachy le sonrió como pudo y le recordó la noche en que llegaron a su despacho en la redacción para que fuera testigo y firmara el documento que les comprometía a conquistar lo desconocido, adonde ningún occidental había llegado. Kipling le aseguró que se encargaría de que le cuidaran las espeluznantes heridas que le cubrían todo el cuerpo y le propuso que, una vez recuperado, comenzara a trabajar en el Northern Star como informador de los bajos fondos de Lahore, Bombay . Y Peachy solo pudo evocar aquellas palabras de Danny en medio de una soberana tormenta de nieve a las puertas del Himalaya : «Si lo hizo el griego, lo haremos nosotros».

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión