«La Academia no tiene intención de que este sea el último Diccionario en papel»

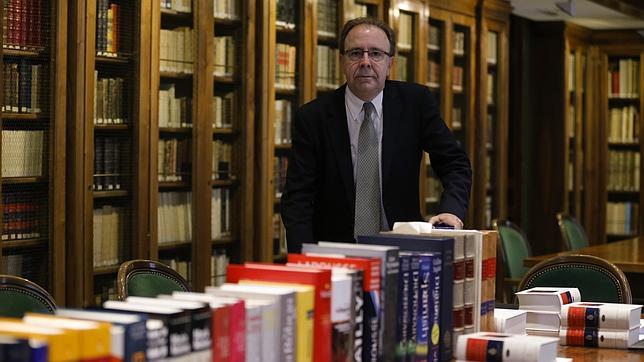

Pedro Álvarez de Miranda, académico director de la vigesimotercera edición de la obra, recibe a ABC en la sede de la RAE

INÉS MARTÍN RODRIGO

Fueron trece los años que tardó en ver la luz el primer tomo del que sería conocido como Diccionario de autoridades (1726) y trece ha necesitado también la Real Academia Española (RAE) para elaborar la vigésima tercera edición del Diccionario de la lengua española . Una entrega que conmemora el tricentenario de la RAE (la institución «se holgaría» de que «sea conocida y recordada como la Edición del Tricentenario) y ayer se presentó en Madrid, justo el día en que la obra llegaba a las librerías.

Con una tirada inicial de 100.000 ejemplares, en España la editorial Espasa ha publicado el Diccionario en un solo volumen que cuesta 99 euros y ocupa 2.376 páginas. En ellas se despliegan 93.111 entradas (casi 5.000 más que en la edición anterior, publicada en 2001), 195.439 acepciones y casi 140.000 enmiendas que afectan a más de 49.000 artículos.

Todo ello para que, de ahora en adelante, nos acostumbremos a utilizar, sin miedo a dar una patada al Diccionario, palabras como serendipia, tuit, hacker, birra, cagaprisas, chupi, spa o cameo , por destacar solo algunos de los nuevos artículos incorporados. El encargado de dirigir la obra y velar por los intereses de 500 millones de hablantes ha sido el académico Pedro Álvarez de Miranda , que recibió a ABC en la sede de la institución apenas unos días antes de que se publicara el Diccionario .

- ¿Estamos ante el último Diccionario en papel?

- Bueno, nadie ha dicho que sea así. Hay como una percepción muy generalizada de que podría serlo, pero debe quedar claro que en la intención de la Academia no está que lo sea. Vivimos tiempos en que se está profetizando constantemente el fin del libro en papel y parece, efectivamente, que las obras de consulta son especialmente proclives al soporte electrónico. Todavía, a estas alturas, los diccionarios de este formato están teniendo un recorrido comercial en papel en otras lenguas, hay diccionarios equiparables a este que tienen un mercado en papel. Incluso aunque en un futuro fuera muy minoritaria la utilización, si sigue habiendo un reducto de nostálgicos del papel, ¿por qué no darles el formato que les gusta consultar? Es cierto que jamás se van a alcanzar en papel los niveles de consulta que se alcanzan en la versión electrónica, que se cuentan por millones. Pero no hay todavía una respuesta a esa pregunta.

- Hemos tenido que esperar trece años… Son muchos.

- Pero no son más que otras veces. Hay editoriales que publican ediciones con intervalos menores. La Academia siempre se ha tomado esos plazos de entre diez y doce años entre edición y edición. A lo largo de la historia ha habido épocas en las que han llegado a transcurrir incluso quince. Con la gran ventaja, en este caso, de que los usuarios no han tenido que esperar esos trece años, sino que algunas novedades ya se incorporaban a la versión electrónica. A lo largo de estos trece años ha habido cinco volcados, remesas de novedades que se han incorporado a la versión electrónica.

- ¿Qué características destacaría de esta vigesimotercera edición?

- Es difícil, hay bastantes americanismos nuevos, hay mucho léxico relativo a las nuevas tecnologías, hay bastantes novedades en la lengua coloquial… Es que, realmente, las novedades se reparten de manera homogénea por todo el amplio espectro del léxico. Hay bastante léxico técnico, tecnicismos, aunque siempre hay que procurar que no rebasen el nivel de lo muy extendido; hay bastantes extranjerismos, pero no se puede destacar ningún campo en particular. No sólo hay que fijarse en las novedades absolutas, sino en las relativas; no sólo en los neologismos plenos, sino en los de sentido, semánticos, palabras para las que se incorpora una nueva acepción . En realidad, las palabras polisémicas, que son la mayoría, suponen un enriquecimiento tan sustantivo para la lengua como el de los neologismos absolutos .

- Se han introducido nuevos artículos como «tuit» o «tuitear», pero también olvidos como «parón».

- Sí, efectivamente, es un caso sorprendente que descurbrí por casualidad. Es muy difícil descubrir estos pequeños agujeros que a veces tiene el DRAE . Se había escapado, no sabemos por qué, no tiene otra explicación, más que entonar el nostra culpa y repararlo cuanto antes incluyendo la palabra.

- ¿A qué se deben esos «olvidos históricos»?

- El lexicógrafo es como un pescador que echa las redes a cazar palabras y hay pececitos que se te escapan entre los agujeros de la red. Lo que hay que hacer es poner mecanismos para que esos olvidos sean los menos posibles. Hoy en día tenemos medios muy fiables, que son los corpus electrónicos, para que esto no ocurra, pero a veces ocurre.

- ¿Cómo se certifica la muerte de una palabra?

- Bueno, es raro que las palabras mueran del todo. La certificación nadie la extiende. En realidad, la muerte completa, la ausencia del uso, la erradicación en el uso de una palabra, en el Diccionario no se materializa en su expulsión, sino en la presencia de la marca desusado. En cambio, cuando nos encontramos palabras que en el siglo XX ya se usan muy poco pero se usan algo, la marca que ponemos es poco usado. Se certifica con los corpus, haciendo un seguimiento podemos hacernos una idea del grado de vigencia actual de una palabra. Simplemente hay palabras que han muerto por completo , pero otras quedan como refugiadas en un nivel literario o siempre tienen ciertas posibilidades de reaparición. Hay que andarse con mucho cuidado para certificar muertes, porque existe el fenómeno de los arcaismos, que son palabras a las que le queda un poco de vida y pueden reaparecer. En conclusión, el léxico, frente a lo que mucha gente cree, se enriquece; es decir, son más las altas que las bajas en el inventario global del léxico, hay más palabras que nacen que palabras que mueren.

- ¿Cuáles han sido las palabras que más quebraderos de cabeza les han dado en esta edición?

- En general, las que más guerra han dado han sido aquellas que se han examinado en un pleno de académicos. Recuerdo, por ejemplo, que la palabra matrimonio en su nueva acepción , la segunda, que recoge el matrimonio homosexual, dio lugar a mucho debate. También se discutieron mucho serendipia, tableta, tuit … A todo el equipo técnico del Diccionario también hay muchas cosas que nos han dado guerra, que no afloran tanto, que son las muchas mejoras técnicas para que no haya ningún desajuste interno.

- La lengua española es la segunda más hablada en todo el mundo. Su vitalidad es, sin duda alguna, asombrosa.

- La lengua española se mantiene con una vitalidad asombrosa, porque surgen neologismos por todas partes, uno no deja de asombrarse del ingenio y la creatividad de los hablantes. Porque es que, realmente, la lengua es una creación coletiva. En la mayoría de los casos, no sabemos quién es el responsable de un neologismo. Es como un pequeño terremoto que se produce en el léxico, pero cuyo epicentro no podemos localizar. Los lingüistas decimos que, por definición, todo cambio lingüístico tiene un origen individual, pero es muy difícil detectar ese punto de arranque, cuando lo detectamos ya tiene cierto grado de generalización. Parece mentira que la vitalidad de las lenguas esté todavía tan llena de misterios y sorpresas, pero la lengua es un organismo vivo y por eso está en permanente ebullición y evolución. Las únicas lenguas que no funcionan son las muertas.

- En cierta ocasión dijo que esta edición no es el Código de Circulación. ¿Por qué, a qué se refería?

- Es que realmente yo creo que el Diccionario tiene que ser más descriptivo que normativo, aunque la gente lo consulta con mucha fe normativa. Hay gente que tiene como una visión mágica del Diccionario, que lo que no está en el Diccionario no existe, y no es así. La Academia tiene un papel normativo muy claro en el terreno ortográfico, porque la ortografía es el aspecto más convencional de la lengua. En cambio, en el terreno léxico y gramatical las cosas son de muy otra manera, los hablantes son los que tienen la última palabra, y la Academia puede recomendar, puede aconsejar y puede triunfar en sus recomendaciones y consejos, o puede fracasar. Hace poco me preguntaban en un seminario por la palabra selfie, que desde luego todavía no está en el Diccionario.

- ¿Ni se la espera?

- Bueno, no lo sé, no lo puedo vaticinar. Es muy reciente, hay que esperar un poco. Pero la persona que me hacía la pregunta decía que lo que había que hacer era introducir la palabra autofoto. Bueno, bien, buena idea. Ahora bien: ¿cómo convencemos a 500 millones de hablantes de que digan autofoto en lugar de selfie? Ese es el problema. La Academia no lanza decretos ni órdenes imperativas. Es difícil hacer que los hablantes entren por donde uno quiere que entren En otros casos, la Academia puede influir más, por ejemplo, al haber introducido tableta con cierta celeridad tal vez conseguiremos que se use menos tablet, que chirría un poco más con las peculiaridades fonológicas de la lengua española. A veces la lengua es caprichosa y los hablantes son niños caprichosos.

- ¿Usamos bien los españoles nuestra lengua?

- Yo no soy demasiado catastrofista. Los hablantes usan su lengua razonablemente bien. Llevo mucha parte de mi vida dedicado a estudiar la historia de la lengua, y tengo la sensación de que siempre hay cierta percepción de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero es que esa misma percepción ya la han tenido otros muchas veces. No puede ser que la historia de la lengua sea una decadencia imparable. La historia de la lengua es la historia de una evolución constante y el error de hoy es la norma de mañana. Cuando surgió el leísmo, era un desvío de lo que decía la norma, pero hoy está muy consolidado en amplios sectores del mundo hispanohablante y es aceptable en términos narrativos. Mientras existea esta preocupación, es un indicio positivo. El diccionario debe ser un buen reflejo del léxico, con orientaciones descriptivas. De una buena descripción siempre se puede inferir un consejo de tipo normativo.

- Es curiosos que a la RAE se la critique ahora por estar atenta a la calle cuando es algo que siempre se la ha reclamado.

- Sí, es que a la Academia a veces se la han reprochado cosas opuestas. Hay quien se enfada de que la Academia sea demasiado aperturista a veces, que tenga una manga demasiado amplia, y otras veces ha sido acusada de conservadurismo. Si se la acusa de cosas opuestas, tal vez indica que está en el justo medio. Hay muchos tics conservadores en la gente, a la gente a veces lo nuevo le hace reaccionar con mucha hostilidad, con mucha animadversión. No exageremos. Hay cierta actitud a veces muy inquisitorial de la gente hacia la lengua. Yo no soy en eso nada rígido ni nada purista, desde luego.

- ¿Deberíamos los periodistas ser algo más académicos?

- Pensé que me iba a decir si creo que los periodistas usan mal la lengua, y la iba a decir que no. Yo creo que tenemos los periodistas que nos merecemos. Son el reflejo de la sociedad española, con sus aspectos positivos y negativos. Qué duda cabe que, si yo tuviera responsabilidad en la formación de los periodistas, insistiría mucho en el conocimiento de la lengua, puesto que es una de la herramientas más importantes. Pero no les arrastraría yo por el camino del purismo excesivo. Cuanto mejor conozcan la lengua, mejor la emplearán, es cuetión de tener muchas lecturas, usar obras de consulta y emplear la lengua de manera más reflexiva, sabiendo lo que dicen y no dejándose llevar de modas frívolas. Escribir es elegir, y hay que elegir los recursos lingúisticos más adecuados. Muchos periodistas se autoinculpan de los presuntos males de la lengua porque son los elementos más visibles, pero también los profesores tenemos responsabilidad. No hay que exagerar ni demonizar a nadie.

«La Academia no tiene intención de que este sea el último Diccionario en papel»

Noticias relacionadas

- Las nuevas palabras de la 23 edición del Diccionario de la lengua española

- Las nuevas acepciones de la 23 edición del Diccionario de la lengua española

- Las voces suprimidas de la 23 edición del Diccionario de la lengua española

- La nueva edición del Diccionario de la lengua española llega hoy a las librerías

- Así se fabrica en Cataluña el último Diccionario de Español de la Academia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión