Diez historias «secretas» del Museo Nacional de Ciencias Naturales

Con motivo de la publicación de la nueva guía, el museo celebra un día de puertas abiertas para mostrar las «joyas ocultas» de una colección que alberga más de diez millones de piezas

Patricia Biosca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesiónCorría el año 1771 cuando Carlos III fundó el Real Gabinete de Historia Natural . Este sería el germen de lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), donde actualmente se custodian más de diez millones de piezas de 350.000 especies animales distintas . Desde entonces han pasado algunos periodos de esplendor, como su primera etapa con el rey ilustrado y la inestimable ayuda del famoso naturalista Pedro Franco Dávila ; aunque sus moradores afirman que han sido muchos más los periodos oscuros, sobre todo las épocas de guerra y la segunda mitad del siglo XX.

Aún con todo, el MNCN sigue vivo, y muestra de ello es el nuevo libro «L as Colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Investigación y Patrimonio ». La nueva publicación se edita con la intención de dar a conocer el rico tesoro que albergan las viejas paredes del edificio de la calle José Gutiérrez Abascal y que la mayoría de las veces es un gran desconocido para el gran público, incluso para el que lo visita de forma regular. Con motivo de la presentación, se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en las que los principales responsables de las colecciones dieron a conocer las «joyas ocultas» de uno de los mejores museos de ciencias naturales del mundo. Aquí, diez de sus «secretos» que no siempre están a la vista.

1

Grabados que buscan provocar

Para comenzar la colección, Carlos III decidió aceptar la oferta de Pedro Franco Dávila , un coleccionista y naturalista autodidacta nacido en Guayaquil pero que había residido la mayor parte de su vida en Madrid. La componían unas 2.000 piezas de todo tipo , desde el primer esqueleto de un animal extinto (el famoso megaterio ) a sorprendentes grabados y dibujos. Entre estos últimos se atesora en el archivo del MNCN muchos destacables, pero entre ellos se encuentra una lámina del siglo XVII, previa a la fotografía, en la que se puede ver lo que el autor afirma que son huevos de cocodrilo encerrados en vistosos botes con conchas de moluscos decorando las vistosas tapas.

«En este periodo hay cierta voluntad científica, pero prima crear composiciones extrañas o sorprendentes , porque es el momento del comienzo del coleccionismo y del paso de los gabinetes de curiosidades », explica Mónica Vergés , responsable del Archivo y una de las firmantes de la nueva guía. La pieza original de la que fue sacado primero el dibujo y después el grabado que se puede observar sobre estas líneas está en el Museo Zoológico de San Petersburgo desde que el zar Pedro I comprara toda la colección original del particular que la poseía tras quedarse profundamente impresionado. «Posiblemente el artista rompió el huevo para que se pudiera ver por dentro del huevo; sin embargo, hoy la gran mayoría de las piezas están malogradas, ya que el líquido se ha evaporado con el paso del tiempo».

Un líquido que era algo así como el « santo grial » de los coleccionistas: cada uno tenía su propia fórmula y la guardaba tan celosamente como hoy se esconde la fórmula del refresco de cola más famoso del mundo. Con la llegada de la ciencia, se pasaría al formol , si bien en la actualidad se utiliza el alcohol ya que el primero, además de ser tóxico para el ser humano, fija las cadenas de ADN, tan importantes en los nuevos estudios moleculares.

2

Las láminas de un médico holandés arruinado

No solo de fondos de Franco Dávila se nutría en su primera época el Real Gabinete de Ciencias Naturales. Poco después se adquirió la colección del médico holandés Johannes le Francq van Berkhey ( o Berckheij) , quien se embarcó en una ambiciosa empresa: coleccionar y catalogar todas las especies conocidas del reino animal. Sin embargo, se quedó sin dinero y tuvo que poner a la venta aquella excelsa compilación. El por entonces cónsul español escribió a Carlos III para convencerle sobre la oportunidad que se presentaba para ampliar las piezas del Real Gabinete. Y el monarca accedió.

Así fue cómo llegaron miles de láminas dibujadas cien años antes de que apareciera la fotografía. Usando acuarela para plasmar todo lujo de detalle, sobre todo se recreaban insectos y aves . «Actualmente las láminas están protegidas en carpetillas de conservación. Se les preserva de la luz, solo salen a exposiciones un máximo de 60 o 90 días a 30 luxes… Aunque por suerte todas se pueden consultar en línea », explica Vergés.

3

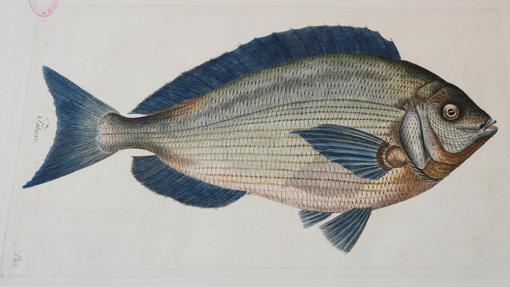

La habilidad del misterioso Cros

Carlos III, consciente de que había que potenciar una industria pesquera española muy deficiente aunque con muchas posibilidades, mandó al comisario de guerra de la marina Antonio Sáñez Reguart a conformar un catálogo sobre el estado del sector. Sáñez Reguart pretendía realizar una guía ilustrada al estilo francés de la época, así que cuando en su Santander natal vio a un habilidoso dibujante haciendo retratos en la costa, se acercó para interesarse por su trabajo. El artista le contó que su nombre era Miguel Cros y que, en realidad, estaba huyendo del ejército, donde se había alistado por motivos un poco oscuros.

Sáñez Reguart le prometió inmunidad si se comprometía a ilustrar el informe y ambos iniciaron una aventura de tres años por las costas españolas. El truco de Cros era embarcarse con los pescadores para poder retratar a los peces nada más ser capturados , evitando así que perdieran sus llamativos colores con la muerte (de ahí que en las pescaderías sean siempre de un color grisáceo).

La destreza de Cros era tal que Sáñez Reguart le propuso a Carlos III llevar a cabo un libro aparte con las ilustraciones. Pero, de la noche a la mañana, Cros desapareció sin dejar rastro. Aún así, la Corona siguió con la empresa adelante y Floridablanca encargó al famoso ilustrador Juan Bautista Bru que grabara e iluminara dichos trabajos. Sin embargo, la desmedida ambición de Bru le llevó a poner su propia firma en las planchas, atribuyéndose la autoría, como se puede apreciar en la imagen (extremo izquierdo inferior). La treta de Bru fue revelada de forma oficial 200 años más tarde , pero aún hoy, en muchas de las biografías y catálogos el codicioso grabador sigue figurando como autor de las aguadas y los grabados.

4

La colección de polimitas de Poey

Considerados como «los caracoles más bonitos del mundo », los polimitas son una familia de moluscos con vistosos colores muy apreciados entre los coleccionistas. Cuba es uno de los principales países en los que moran estos animales, el mismo que vio nacer al famoso naturalista Felipe Poe y (1799-1891). Si bien estaba especializado en peces, su colección de polimitas era la envidia de muchos.

Sin embargo, fue a parar a un coleccionista español que acabó donándola al MNCN. «Prácticamente está entera aquí, si bien no se muestra al gran público, salvo en las jornadas de puertas abiertas », explica Rafael Aráujo , conservador de la colección de Malacología, entre los armarios que guardan miles de conchas de caracoles de todo tipo, desde ejemplares que vivos pesaron «como un conejo» -los temidos caracoles gigantes africanos- a los peligrosos conos, que rivalizan en su veneno con las serpientes más mortíferas. De hecho, hasta 1920 la citada colección de polimitas fue la mejor colección del mundo . «Después llegaron americanos y alemanes, quien trabajan de otra forma... pero sí podemos decir que es más antigua que las suyas», afirma Aráujo.

5

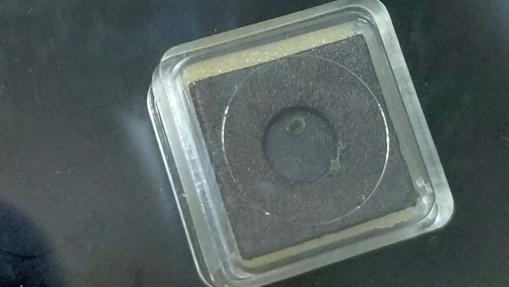

El antepasado de todos los moluscos que apenas es una mota de polvo

Entre todos los espécimenes del moluscos que atesora el MNCN hay uno (aunque en realidad existen tres ejemplares en los armarios de la colección científica) que sobresale por su extrema rareza. Ese es el monoplacóforo . Se trata de una especie primitiva considerada el antepasado común de gastrópodos, bivalvos y cefalópodos. Aunque se creía extinta hace unos 300 millones de años, en los 50 se hallaron ejemplares vivos, aunque siempre a grandes profundidades de entre 2.000 y 7.000 metros .

Aún así, lo que más llama su atención es su reducido tamaño: apenas una mota de polvo en un estuche cuadrado de menos de dos centímetros de lado. Ahí descansan los restos de la « tatarabuela » de la que surgieron animales como los caracoles, las almejas o los calamares.

6

El asesino de «las tres caladas»

Si pensamos animales venenosos inmediatamente se representa en nuestra cabeza una serpiente, una araña o un insecto, difícilmente un caracol. Sin embargo hay un grupo de moluscos marinos -y carnívoros- llamados conos que inyectan un potente veneno en sus presas que las paralizan y, finalmente, las matan . «Los llaman los asesinos de las tres caladas , porque se supone que ese es el tiempo en el que tarda en hacer efecto el veneno», cuenta Aráujo mientras enseña uno de los ejemplares. El más peligroso de esta familia es el Conus geographus , que podría matar a una persona en cuestión de segundos.

Los conos tienen un amplio rango de distribución en los océanos Índico y Pacífico, donde hay registradas más de 700 especies, pero en el Atlántico la mayoría de las especies se concentran en cuatro áreas: Mar Caribe, Archipiélago de Cabo Verde, Angola y Senegal.

7

Animales para estudiar, no para exhibir

Aunque el gran público se imagine que toda la colección se encuentra disecada y posando en actitud amenazante o altiva, como un maniquí en un escaparate, lo cierto es que la mayoría de los espécimenes están en posiciones mucho más sobrias de lo que nos acostumbran enseñar los museos (o los cazadores que guardan a sus presas en la sala de trofeos).

«La gran mayoría de la colección científica se encuentra muy bien ordenada en cajones de armarios especiales, perfectamente etiquetados, con unas condiciones de luz y temperatura específicos para que no se dañen. A los ejemplares de colección se les pinta, se les cambian los ojos, se les decora... A los animales de las colecciones científicas jamás se les da ninguno de estos tratamientos», explica Josefina Barreiro , conservadora de aves y mamíferos del MNCN.

Así por ejemplo, las aves que normalmente vemos posando encima de ramas se conservan en posición rígida, parecida a la de su muerte, con un eje que puede ser de madera o de metal que discurre desde la cola hasta atravesar el cráneo (en el caso de que se quiera conservar el plumaje) que mantiene la postura del animal. En este caso, por dentro suelen estar rellenas de algodón o de paja -depende de la antigüedad-, como se observa en el buitre negro de la imagen superior. Si lo que se quiere conservar es el animal completo, incluido órganos, entonces se sumerge en alcohol. Por el contrario, si lo que se conservar es el esqueleto, entonces éste se encuentra desarticulado y metido en cajas con los huesos largos etiquetados para que los investigadores lleven a cabo las mediciones pertinentes. Y así hay miles de ejemplares en los armarios del MNCN, entre ellos quebrantahuesos, crías de flamenco, buitres leonados o tucanes que se encuentran en cajones metálicos de los armarios de la colección científica.

«Al principio del XVIII surgen los coleccionistas , cuya intención principal era demostrar el poderío de sus colecciones. Entones se pensaba que Dios creó a todos los animales a la vez. Pero después llega Darwin y cambia la perspectiva: se ve desde un punto de vista científico y lo que se necesitan son la mayor cantidad de datos para desentrañar el mecanismo de la evolución, concepto del que ya se llevaba hablando un tiempo», afirma Barreiro.

8

Animales naturalizados: los maniquíes que enseñan

Pero los animales de exposición también cumplen una importante función, incluso aunque muchos sean totalmente artificiales. Una pequeña muestra se puede ver en la zona expositiva del museo -aunque en los almacenes de Arganda del Rey se guardan infinidad más- y, aunque se trate de figuras que en su mayoría conserven como mucho algún hueso o la piel, estos animales naturalizados datan en su mayoría de entre mediados del siglo XIX y el siglo XX , lo que les convierte en valiosas piezas.

Entre ellas, el elefante africano del MNCN es, sin duda, la pieza más emblemática e impactante del museo. Fue cazado en Sudán en 1913 por el duque de Alba, quien donó la piel al museo. El regalo permaneció en el sótano hasta 1923, año en el que Luis Benedito abordó su naturalización y montaje , que se prolongó hasta 1930. «No cabía aquí, así que se tuvo que montar en el Jardín Botánico », explica Barreireo delante de las imágenes -expuestas en la sala del Almacén Visitable, ahora cerrada pero que se reabrirá próximamente- que atestiguan cómo se construyó aquel armazón que recorrió Castellana arriba en la misma plataforma que hoy se exhibe en el MNCN.

9

El megaterio: primer animal extinto del museo

Para los visitantes, su impactante esqueleto no pasa desapercibido: este perezoso gigante llamado megaterio está en el MNCN desde 1788 y fue el primer vertebrado fósil de la historia que se montaba con la postura que supuestamente tendría en vida -aunque en realidad el perezoso se podía asentar sobre sus cuartos traseros-. Se trata de los restos fósiles reales de un enorme cuadrúpedo del Pleistoceno que fueron descubiertos en 1787 por el fraile dominico Manuel de Torres en las barrancas del río Luján, cerca de Buenos Aires. Los huesos se guardaron en el palacio bonaerense del marqués de Loreto, virrey de La Plata, y posteriormente fueron embalados en siete grandes cajones y enviados a España en mayo de 1788.

Sin saber muy bien cómo lucía al natural, el equipo del museo fue capaz de armar su esqueleto de forma correcta -salvo uno de los dedos, que sufrió una rotura durante el montaje-. El famoso ilustrador Bru fue el elegido para llevar a cabo los dibujos del famoso megaterio -antes de atribuirse los bocetos de Cros-. En este caso, su trabajo fue impecable: en 1793, el valenciano ya había realizado un minucioso estudio anatómico, había montado el esqueleto y lo había instalado sobre un enorme pedestal en la sala de petrificaciones del Real Gabinete. También había elaborado una monografía sobre el tema con una detallada descripción y 22 dibujos, uno del esqueleto montado y el resto de los huesos sueltos, realizados en cinco láminas de gran tamaño que serían calcografiadas por Manuel Navarro , un prestigioso grabador de la época. Sus trabajos aún se encuentran en el MNCN.

10

Los secretos que guardan las etiquetas

Pero si hay algo que pasa totalmente desapercibido por su aparente simpleza son las etiquetas que acompañan a las piezas. Pequeños trozos rectangulares de papel que en muchos casos están escritos hace más de un siglo de puño y letra de reputadas personalidades científicas, como el mismo Poey o los científicos de la Exploración Científica al Pacífico , una ambiciosa empresa encomendada por Isabel II entre 1862 y 1865 que consiguió recolectar más de 80.000 muestras americanas que acabaron en Madrid y aún hoy se encuentran en la colección.

«Por ejemplo -dice Barreiro mientras muestra un ave disecada de la colección científica-, esta se recolectó en Linares de Riofrío , Salamanca, en junio del 36 y aquí está su etiqueta con toda la información. Después de eso, entró en el museo, donde le pusieron una nueva etiqueta que refleja dónde la colocaron. A finales de los 70 se hizo otro inventario y también se sumó una nueva etiqueta. Y en el 84 se comenzó el inventario actual, y aquí está su respectivo papel. Así sabes perfectamente la vida que ha llevado». En los últimos años se está llevando a cabo una identificación grafológica de las etiquetas más antiguas para extraer aún más información de las millones de piezas que atesoran los muros del MNCN. «Joyas ocultas» de la naturaleza que aún hoy, e incluso cientos de años después de su muerte, nos siguen revelando secretos.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión