Prepublicación

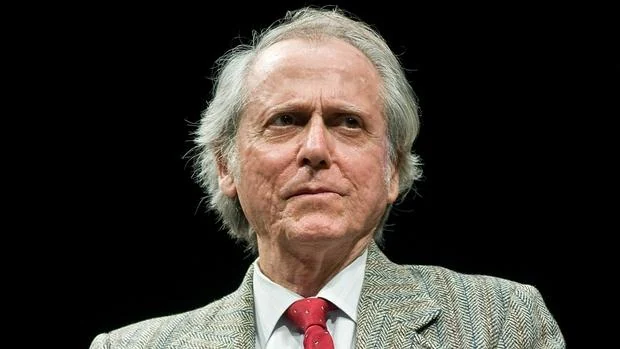

Así es el regreso de Don DeLillo a la novela

ABC adelanta, en exclusiva, un fragmento de «Cero K», el nuevo libro del autor estadounidense, que sale a la venta el próximo martes, 10 de mayo

«A los catorce años desarrollé una cojera. No me importaba que se notara que era falsa. Practicaba en casa, caminando vacilantemente de una habitación a otra, me esforzaba por no volver a caminar normal cada vez que me levantaba de una silla o salía de la cama. Era una cojera puesta entre comillas y yo no estaba seguro de si estaba destinada a hacerme visible ante los demás o solamente ante mí mismo.

Tenía la costumbre de mirar una fotografía antigua de mi madre, Madeline, con vestido plisado, a los quince años, y ponerme triste. Y, sin embargo, ella no estaba enferma ni muerta.

Cuando ella estaba en el trabajo, yo le cogía los mensajes telefónicos, los apuntaba y me aseguraba de comunicárselos cuando llegaba a casa. Luego me quedaba esperando a que devolviera la llamada. La vigilaba activamente y esperaba. Le recordaba una vez tras otra que había llamado la mujer de la tintorería, y ella me miraba con una expresión determinada, aquella que decía: te estoy mirando así porque no tiene sentido que yo malgaste palabras cuando tú puedes entender esta mirada y saber que dice lo que no hace falta decir. Me ponía nervioso, no la mirada, sino la llamada telefónica en espera de respuesta. ¿Por qué no la devolvía ya?

¿Qué estaba haciendo que fuera tan importante como para no devolver la llamada? Pasaba el tiempo, el sol se ponía, la persona estaba esperando y yo también.

Quería leer mucho, pero no lo conseguía. Quería sumergirme en la literatura europea. Allí estaba yo en nuestro humilde apartamento con jardín, en una zona anodina de Queens, sumergiéndome en la literatura europea. La palabra sumergirse era lo que importaba. Una vez tomada la decisión de sumergirme, ya no había necesidad de leer las obras. Lo intentaba a veces, haciendo un esfuerzo, pero no lo conseguía. Estaba técnicamente no sumergido, pero también cargado de intención, y me imaginaba a mí mismo sentado en el sillón y leyendo un libro por mucho que en realidad estuviera sentado en el sillón viendo una peli en la tele con los subtítulos en francés o alemán.

Más adelante, cuando ya vivía en otro sitio, visitaba a Madeline con bastante frecuencia y empecé a fijarme en que cuando comíamos los dos juntos ella usaba servilletas de papel y no de tela, lo cual era comprensible porque vivía sola, y aquélla era una simple comida solitaria más, o bien entre ella y yo solos, que venía a ser lo mismo; sin embargo, después de colocar un plato, un tenedor y un cuchillo al lado de la servilleta de papel, luego no usaba la servilleta, fuera o no de papel, evitando que se manchara, y en su lugar usaba un pañuelo de papel de una caja que tenía cerca, Kleenex Ultra Soft, ultra doux, para limpiarse la boca o los dedos, o bien caminaba hasta el rollo de papel de cocina que había en el soporte de encima del fregadero, arrancaba un pedazo y se limpiaba la boca con él y luego lo doblaba para tapar la parte que había quedado manchada y lo llevaba a la mesa para volver a usarlo, dejando la servilleta de papel intacta.

La cojera era mi fe, mi versión personal de ejercitar los músculos o de saltar vallas. Después de sus primeros días de independencia, mi cojera empezó a resultarme natural. En la escuela los chavales sobre todo soltaban risitas y me imitaban. Una niña me tiró una bola de nieve, pero yo lo interpreté como un gesto juguetón y reaccioné en consonancia, agarrándome la entrepierna y sacando la lengua. La cojera era algo a lo que aferrarse, una forma circular de reconocerme a mí mismo, paso a paso, como la persona que estaba haciendo aquello. Define persona, me digo. Define humano, define animal.

De vez en cuando Madeline iba al teatro con un hombre llamado Rick Linville, bajito, amigable y fornido. Yo tenía claro que entre ellos no había romanticismo alguno. Asientos de pasillo, eso era lo que había. A mi madre no le gustaba quedarse encajonada y quería sentarse siempre junto al pasillo. No se vestía para ir al teatro. Iba siempre sin arreglar, ni la cara ni las manos ni el cabello, y entretanto yo intentaba encontrar un nombre para su amigo que resultara adecuado a su altura, su peso y su personalidad. Rick Linville era un nombre flaco. Ella escuchó mis alternativas. Primero los nombres de pila. Lester, Chester, Karl-Heinz. Toby, Moby. Yo estaba leyendo de una lista que había confeccionado en la escuela. Morton, Norton, Rory, Roland. Ella se me quedó mirando y me escuchó.

Nombres. Nombres falsos. Cuando me enteré del nombre verdadero de mi padre estaba en plenas vacaciones de una universidad bastante grande del interior del país donde las camisas, jerséis, vaqueros, pantalones cortos y faldas de todos los estudiantes que desfilaban de un lado para otro tenían tendencia a fusionarse durante los sábados soleados de fútbol americano en una sola franja de intenso color violeta y dorado mientras llenábamos el estadio y brincábamos en nuestros asientos y esperábamos a que las cámaras de televisión nos enfocaran para levantarnos y agitar los brazos y gritar, y al cabo de veinte minutos de hacer eso yo ya empezaba a ver la sonrisa de plástico de mi cara como una forma de herida infligida por mí mismo.

La servilleta de papel intacta no me parecía para nada una cuestión marginal. Se trataba de la textura invisible de una vida, salvo por el hecho de que yo la estaba viendo. Se trataba de la persona que ella era. Y a medida que yo iba descubriendo quién era mi madre, viéndolo con cada visita, mi capacidad de atención se intensificó. Tenía tendencia a sobreinterpretar lo que veía, sí, pero lo veía a menudo y no podía evitar pensar que aquellos pequeños momentos eran mucho más significativos de lo que parecían, por mucho que no estuviera seguro de qué significaban: la servilleta de papel, los cubiertos en el cajón del armario, la forma en que ella sacaba la cuchara limpia del escurreplatos y se aseguraba de no dejarla en el cajón del armario encima de todas las demás cucharas limpias del mismo tamaño, sino debajo de las demás, a fin de mantener una cronología, una secuencia adecuada. Las cucharas, tenedores y cuchillos usados más recientemente debajo, y los que había que usar próximamente encima. Los cubiertos del medio avanzarían hacia arriba a medida que los de encima se fueran usando, lavando, secando y colocando al fondo.

Yo quería leer a Gombrowicz en polaco. No sabía ni una palabra de polaco. Solamente conocía el nombre del escritor y no paraba de repetirlo, en voz baja y también en alta. Witold Gombrowicz. Quería leerlo en su idioma original. La expresión me atraía. Leerlo en su idioma original. Un día estábamos cenando Madeline y yo, comiendo alguna clase de estofado turbio en cuencos de cereales. Yo tenía catorce o quince años y no paraba de repetir el nombre con voz suave, Gombrowicz, Witold Gombrowicz. Lo veía deletreado en mi mente y lo decía, nombre de pila y apellido —cómo no amarlo—, hasta que mi madre levantó la vista de su cuenco y me dirigió un susurro de acero: Basta.

A ella se le daba muy bien saber qué hora era. Sin reloj de pulsera y sin relojes a la vista. Yo la ponía a prueba, sin previo aviso, cuando estábamos paseando los dos, calle a calle, y ella siempre conseguía acertar la hora con un margen de tres o cuatro minutos. Así era Madeline. Miraba el canal del tráfico con sus informes meteorológicos adjuntos. Se quedaba mirando el periódico, pero no necesariamente las noticias. Un día vio aterrizar un pájaro en la barandilla del pequeño balcón que asomaba desde la sala de estar y se quedó mirándolo, inmóvil, y el pájaro también se quedó mirando lo que fuera que estuviera mirando, muy quieto, iluminado por el sol, alerta, preparado para huir. Ella odiaba las pequeñas etiquetas del precio de color naranja fluorescente que había en los envases de comida, en los frascos de medicina y en los tubos de loción corporal, una etiqueta en un melocotón, imperdonable, y yo siempre la veía meter la uña por debajo de las etiquetas para despegarlas, para no tener que verlas, pero más importante todavía: para adherirse a un principio, y a veces le costaba varios minutos despegar la etiqueta, con tranquilidad, pedazo a pedazo, y por fin la convertía en una bolita con los dedos y la tiraba al cubo de basura que había debajo del fregadero de la cocina. Ella y el pájaro y la forma en que yo estaba allí plantado observando, un gorrión, a veces un jilguero, consciente de que, si movía la mano, el pájaro se iría volando de la barandilla, y el hecho de saber esto, la posibilidad de mi intercesión, me hacía preguntarme si mi madre se daría cuenta siquiera de que el pájaro se había marchado; pero lo único que hice fue poner el cuerpo más rígido, sin que nadie me viera, y esperar a que pasara algo.

Yo cogía los mensajes telefónicos de su amigo Rick Linville y luego la avisaba de que había llamado y me quedaba esperando a que ella le devolviera la llamada. Tu amigo Rick el del teatro, le decía yo, y a continuación recitaba su número de teléfono, una vez, dos veces, tres veces, por puro despecho, y me quedaba mirando cómo ella guardaba la compra, metódicamente, al estilo de la preservación forense de unos despojos humanos destrozados por la guerra.

Ella nos cocinaba comidas frugales y casi nunca bebía vino (y que yo supiera, jamás alcohol destilado). A veces me dejaba a mí preparar la comida mientras me impartía instrucciones despreocupadas desde la mesa de la cocina, donde se sentaba a hacer el trabajo que se traía de la oficina. Éstas eran las sencillas cronologías que daban forma al día e intensificaban su presencia. Ella era mi madre mucho más de lo que mi padre era mi padre. Pero mi padre se había marchado, o sea que no había modo de compararlos.

Ella quería la servilleta de papel intacta. Sustituía la tela por papel y a continuación dictaminaba que el papel no se podía distinguir de la tela. Me dije a mí mismo que acabaría habiendo un linaje, un esquema de descendencia directa: tela, servilletas de tela, servilletas de papel, toallitas de papel, toallitas desmaquilladoras, pañuelos de papel, papel higiénico y por fin hurgar en la basura en busca de trozos de envases de plástico reutilizables tras quitarles las etiquetas fluorescentes del precio, que ella ya había despegado y arrugado.

Había otro hombre cuyo nombre no me quería decir. Solamente quedaba con él los viernes, quizá un par veces al mes, o solamente una, y nunca en mi presencia, y yo me imaginé a un hombre casado, a un hombre buscado por la ley, a un hombre con un pasado, a un extranjero que llevaba un impermeable con cinturón y trabillas en los hombros. Aquello me servía para ocultar la comezón que sentía. Dejé de hacer preguntas sobre el hombre y luego los viernes se terminaron y yo me sentí mejor y empecé a hacer preguntas otra vez. Le preguntaba si llevaba impermeable con cinturón y trabillas en los hombros. Se llama gabardina, me dijo ella, y su voz tenía un matiz inapelable, así que decidí liquidar al hombre por medio del accidente de un avión de pequeño tamaño frente a la costa de Sri Lanka, antiguamente Ceilán, del que no se recuperó su cuerpo.

Ciertas palabras parecían estar ubicadas en el aire frente a mí, al alcance de mi brazo. Besárabe, penetralia, diáfano, falafel. Me veía a mí mismo en aquellas palabras. Me veía a mí mismo en la cojera, en mi forma de cultivarla y perfeccionarla. Sin embargo, cada vez que mi padre aparecía para llevarme al Museo de Historia Natural yo mataba la cojera. Aquél era el territorio natural de los maridos que se habían ido de casa, de forma que allí estábamos todos, padres e hijos, deambulando por entre los dinosaurios y los huesos de los antepasados de la humanidad.

Ella me regaló un reloj de pulsera y en el camino de la escuela a casa yo me dedicaba a mirar todo el tiempo la manecilla de los minutos como si fuera un indicador geográfico, una especie de aparato de circunnavegación que señalaba ciertos lugares a los que tal vez me estuviera acercando en el hemisferio norte o sur, dependiendo de dónde estuviera al empezar a andar, tal vez de Ciudad del Cabo a la Tierra del Fuego y luego a la isla de Pascua, y por fin quizá a Tonga. No estaba seguro de si Tonga estaba en aquella ruta semicircular, pero el nombre lo hacía apto para su inclusión, junto con el nombre del capitán Cook, que era quien había avistado Tonga, o visitado Tonga, o regresado a Gran Bretaña llevando a un tongano a bordo.

Al acabarse su matrimonio, mi madre se puso a trabajar a jornada completa. La misma oficina y el mismo jefe, un abogado especializado en propiedad inmobiliaria. Había estudiado portugués en sus dos años de universidad y esto le resultaba útil porque bastantes clientes del bufete eran brasileños interesados en comprar apartamentos en Manhattan, a menudo como inversión. Con el tiempo empezó a gestionar los detalles de las transacciones entre los abogados de quienes vendían, los bancos hipotecarios y los agentes administrativos. Gente comprando, vendiendo, invirtiendo. Padre, madre, dinero.

Años más tarde entendí que las corrientes del apego se podían traducir a palabras. Mi madre era la fuente de amor, la presencia fiable, un equilibrio firme entre yo y la percepción ligeramente delictiva que yo tenía de mí mismo. Ella no me insistía para ser más sociable ni para dedicar más tiempo a mis deberes. No me prohibía ver el canal de sexo. Me dijo que ya me había llegado el momento de caminar con normalidad otra vez. Me dijo que la cojera era una perversión despiadada de la verdadera enfermedad. Me contó que esa media luna de color claro que hay en la base de la uña se llama lúnula, palabra esdrújula. Me contó que el surco en la piel que hay entre la nariz y el labio superior se llama filtro. En el antiguo arte chino de leer los rostros, el filtro representa tal y cual cosa. No se acordaba exactamente de qué.

Decidí que el hombre con el que se veía los viernes seguramente era brasileño. Me resultaba más interesante que Rick Linville, que tenía un nombre y una forma. Aun así, siempre estaba la pregunta implícita de cómo terminaban las veladas de los viernes, de qué cosas hacían y decían aquellos dos cuando estaban juntos, en inglés y en portugués, cosas que yo necesitaba mantener sin nombre y sin forma, y además estaba el hecho de que ella no me contaba nada del hombre en sí, que tal vez ni siquiera fuera un hombre. Ésa era la otra cuestión que me sorprendí afrontando: que tal vez ni siquiera fuera un hombre. Las cosas que le vienen a uno a la mente, salidas de la nada o de todas partes, quién sabe y a quién le importa, qué más da. Mi fui a dar una vuelta a la manzana y vi a los jubilados jugar al tenis en la pista de asfalto.

Por fin llegó el día y el año en que eché un vistazo a una revista que había en un quiosco de un aeropuerto y vi a Ross Lockhart en la portada del Newsweek en compañía de otras dos divinidades de las finanzas mundiales. Llevaba traje de raya diplomática y se había cambiado de peinado, y llamé a Madeline para mencionarle sus patillas de asesino en serie. Me cogió el teléfono su vecina, la mujer del bastón metálico, el bastón de cuatro patas, y me contó que a mi madre le había dado un derrame cerebral y que tenía que volver a casa de inmediato.

Los actores del recuerdo están en sus puestos, una composición nada realista. Yo en una silla con una revista o un libro y mi madre viendo la tele sin sonido.

Son los momentos ordinarios los que componen la vida. Esto es lo que ella sabía a ciencia cierta y esto es lo que yo aprendí, finalmente, de todos los años que pasamos juntos. Ni los saltos ni las caídas. Inhalo la llovizna de detalles del pasado y así sé quién soy. Ahora tengo más claro lo que antes no sabía, gracias al filtro del tiempo, de una experiencia que no pertenece a nadie más, ni de lejos, a nadie, jamás. La veo usar el rodillo para quitar la pelusa de su abrigo de paño. Define abrigo, me digo. Define tiempo, define espacio».

Noticias relacionadas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión