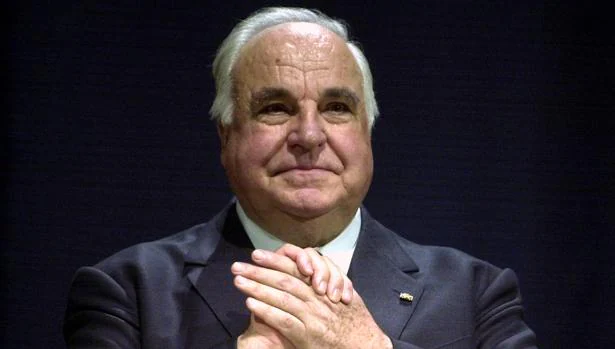

El canciller de la voluntad alemana

Helmut Kohl vivió por y para Alemania. Rentabilizó su éxito económico y su peso en las instituciones europeas para aumentar su presencia en el mundo

Corresponsal en Berlín Actualizado: GuardarLa Historia recordará a Helmut Kohl en la escalinata del Reischtag, la noche del 3 de octubre de 1990, cuando las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras una enorme bandera de la Alemania reunificada era izada bajo una lluvia de fuegos artificiales, al son de la Novena de Beethoven y entre el clamor de cientos de miles de alemanes. Flanqueado por Oskar Lafontaine, Willi Brandt, Hans Dietrich Genscher, y Richard von Weiszäcker, culminaba así el proceso que dibujó Alemania y Europa tal y como hoy las conocemos. Incluso en sus últimos años, prácticamente paralizado por un derrame cerebral a raíz de una caída en 2008, los ojos azabache de Kohl brillaban con intensidad al recordar ese momento.

Nacido en una familia de clase media en Ludwigshafen, una ciudad provinciana de Renania-Palatinado, se refugió con sus padres de los bombardeos aliados en la cripta de la catedral de Speyer, después de que el hogar familiar hubiese sido destruido hasta los cimientos, y allí rezó de rodillas, según recordaba años más tarde, por la paz en Europa.

Militó en la Unión Democrática Cristiana (CDU) desde los 15 años y, ya estudiante de Historia y Ciencias Políticas en Heidelberg, comenzó a predicar la unidad de Alemania. Como presidente regional más joven de la RFA fue apodado «joven salvaje» de la CDU. Sus gafas de tecnócrata y su pipa humeante pusieron cara a una frenética política de reformas cristiano-liberales a principios de los 70 en Renania Palatinado, detrás de la cual crecía una gran ambición. Horst Teltschik recuerda haberle preguntado entonces qué sentido tenía contratarle como asesor en política exterior en un gobierno regional y la respuesta de Kohl no pudo ser más franca: «Quiero presidir la CDU y quiero ser canciller». Logró la primera meta en 1973 y la segunda en 1982.

Y en cuanto puso un pie en la Cancillería de Bonn, comenzó un exitoso programa de reformas fiscales contra la inflación y el paro, a base competitividad que asegurase crecimiento y empleo, con las que tapó la boca a la oposición, que dejó de referirse a él con el despectivo mote de “la pera”, en referencia a la forma de su cuerpo, en el que se acumulaba progresivamente tanto peso como poder. Nadie imaginaba entonces, de todas formas, que llegaría a ocupar la Cancillería alemana durante 16 años y menos aún que llegaría a ser apodado el “canciller de la Unidad”.

Desde 1965, Juliane Weber fue su secretaria y posiblemente sea la única persona capaz de descifrar el entramado de relaciones personales que hicieron posible su obra política. Kohl impuso en la CDU la política de pequeños círculos en detrimento de la transparencia, lo que le acarreó la antipatía de los medios y, en 1989, su despotismo era gravemente cuestionado dentro de la CDU. Pero fue entonces cuando los ciudadanos del Este comenzaron a cruzar masivamente las fronteras de Checoslovaquia, Hungría y Polonia y Kohl adoptó una postura para muchos temeraria: la de acogerlos con los brazos abiertos mientras negociaba, chequera en mano, con sus gobiernos. Estaba cambiando su destino político junto con el de toda Europa.

Gorbachov en Moscú, Mazowieski en Polonia, Bush en Washington. Kohl supo ganarse la confianza de todos ellos e, incluso antes de la caída del Muro, emprendió una maratón de negociaciones que daría como fruto la reunificación de Alemania en el seno de la OTAN. Había sido el pueblo de la Alemania oriental el que había protagonizado la revolución pacífica por la libertad, pero Helmut Kohl sería el gestor capaz de hacer realidad aquel sueño, de traducirlo a una nueva estructura de Estado y de bosquejar un nuevo orden mundial salvando las enormes reticencias internacionales.

«Miterrand estaba ofendido, la reacción de Thatcher fue salvaje, los italianos estaban indignados por el regreso del pangermanismo, España fue la más fácil», recordaba Kohl en una entrevista publicada por Phoenix. A cada país hizo concesiones estratégicas y con cada líder cultivó una relación de sinceridad amistosa, tal y como ha reconocido su último gran contrincante político, el ex canciller Gerhard Schröder: «Fue el hombre en el que se podía confiar, su palabra era válida a los dos lados del telón de acero y de cara al pueblo logró también un profundo estado de confianza con solo decir: podéis estar tranquilos, yo me ocupo de todo, yo lo organizo».

Sus gestos siempre fueron de gran efectividad, incluso los más populistas, como la entrega de 100 marcos occidentales y un plátano a todo alemán oriental que quiso cruzar al oeste y darse un paseo de compras por el Kudamm, recién caído el Muro. Y los combinó magistralmente con la argumentación política, como quedó demostrado en el discurso ante el Parlamento en noviembre de 1990, en el que propuso sus 10 puntos para la Reunificación, o su improvisada intervención ante la Frauenkirche de Dresde, el 19 de diciembre de 1989, en la que encontró el tono exacto con el que ganar la confianza de la RDA.

Recorrió con tesón el largo y pedregoso camino de la reunificación económica, tras la machada de cambiar, uno contra uno, marcos de la RDA por moneda occidental. Pero después de 20 años de trasvase ingente de capital, inversiones e infraestructuras a la economía fantasma del este, todavía seguía escuchando quejas por la desigualdad salarial de muchos de aquellos para los que consiguió la libertad y el voto.

Los reconocimientos internacionales son incontables. En 1994, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y hoy nadie niega a Kohl la categoría de figura paterna de Alemania, pero su verdadera familia rompió con él en vida y de forma traumática. Su hijo mayor, Walter, ha publicado un libro en el que le acusa de abandono y en el que le reprocha no haber cancelado ni una sola reunión del partido para estar presente en la vida de sus hijos. Su mujer, Hannelore, se suicidó en 2001. Había desarrollado una rara alergia a la luz, quizá somatizando el ostracismo al que la otra familia de Kohl, la CDU, había sometido al ex canciller tras el escándalo de la financiación ilegal del partido. Kohl jamás se metió un marco en su propio bolsillo, pero en diciembre de 1999 se vio obligado a reconocer que había recibido donaciones no declaradas por valor de 2 millones de marcos entre 1993 y 1998 con los que engrasó el camino de la CDU de los Länder orientales. Incluso sus delfines Merkel y Schäuble llegaron a repudiarlo. Kohl se ha llevado a la tumba la identidad de aquellos donantes, que habían puesto como condición a sus contribuciones permanecer en el anonimato y cuyo secreto no traicionó jamás.

Helmut Kohl, en definitiva, vivió por y para Alemania. Rentabilizó su éxito económico y su peso en las instituciones europeas para aumentar su presencia en el mundo, especialmente en Europa oriental y los Balcanes. Gestionó con éxito el ingreso a la democracia y al libre mercado de la ex RDA y mantuvo a su partido en el poder durante un tiempo récord. Aun así, fue más laureado fuera que dentro de Alemania y en vida recibió de sus compatriotas duras críticas y desairados reproches. Karl-Heinz Rummenigge, por ejemplo, relata que, tras la final del Mundial de 1986, en la que perdieron contra Argentina, Kohl bajó al vestuario y felicitó a la selección: «El equipo ha jugado de maravilla. Nuestra patria cuenta con los mejores embajadores que pueda desear: ustedes». Pero como tantas otras veces, en las que Kohl extrajo lo mejor de los alemanes para, a pesar de las imperfecciones, plasmarlo en una visión optimista que presentar al mundo, obtuvo una desagradecida respuesta, en esa ocasión de la desabrida boca de Rummenigge: «¡Que le jodan, canciller!».

Ver los comentarios