«Por el ojo de una aguja»: sobre ricos y pobres

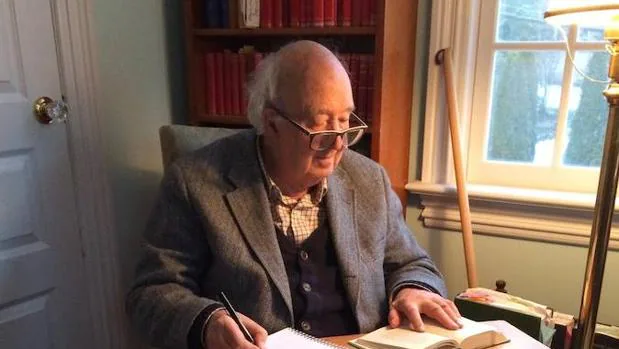

El último ensayo del historiador Peter Brown es un análisis extenso sobre los orígenes de la Iglesia y sus relaciones con la riqueza

Actualizado: GuardarEl cristianismo está otra vez de moda en Europa. Una sucesión de libros bien acogidos por el público así lo prueba. Curiosamente, sus autores no son cristianos, o lo son de manera exótica, como ateos o nihilistas. Algunos profesan incluso el marxismo. El fracaso ruso les ha persuadido de que una verdadera revolución no puede hacerse sin la adhesión libre de la gente. Para cambiar la realidad hay que conseguir que «nuestra» interpretación de la realidad se convierta antes en «la realidad». A esto se llama ahora «hegemonía». La hegemonía fue el gran logro de los cristianos en la época romana. Quien aspire a cambiar el mundo tiene que aprender de ellos. Pablo de Tarso (un activista político para Carrère en « El Reino

») o San Ambrosio (a quien Brown llama en la obra que voy a comentar «populista») son más útiles a tales efectos que Lenin o Mao.

Peter Brown estudia la época que va desde que el Imperio se hizo cristiano a su definitivo hundimiento en Occidente, a mediados del siglo VI. El hilo conductor de su trabajo es la riqueza, el concepto de riqueza que se tuvo durante ese período. La cita evangélica que da título a la obra no es casual. En el evangelio de San Mateo, Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Todos sabemos lo que significa esta frase, aunque lo importante viene después, cuando el propio Jesús añade que nada hay imposible para Dios.

Noción de riqueza

En el proceso de transición desde el mundo romano al mundo cristiano, la espiritualidad inicial de estos sufrió cambios considerables. Había que adaptarse el mundo. Una de las cosas que cambió fue precisamente la noción de riqueza. Los feroces discursos contra ella -recuérdese que el cristianismo descubrió la existencia del pobre- desembocaron gradualmente en la idea de la riqueza como don divino que debe ser supeditado a una meta espiritual. Brown demuestra cómo muchos importantes problemas de orden teológico -el debate entre Pelagio y Agustín a propósito del libre albedrío y la gracia- están estrechamente ligados a la necesidad que la propia Iglesia fue teniendo de asumir su hegemonía, algo evidente en el siglo VI.

¿Qué efectos tuvo esta visión de la riqueza como medio para la salvación en el devenir del cristianismo? Muchos y profundos. Primero el enriquecimiento de la Iglesia a consecuencia de las donaciones masivas. Luego, la aparición del clero como una clase sujeta a ciertas obligaciones (tonsura o abstinencia sexual) que garantizaran a ojos de los donantes la administración espiritual de los bienes eclesiásticos. Finalmente, el desplazamiento del antiguo interés por los pobres hacia los monjes, hombres y mujeres santos que se encerraban en condiciones de austeridad extrema dentro de monasterios y conventos para rezar por la salvación de la humanidad.

A la vista de la importancia que los menesterosos habían tenido en la difusión del cristianismo -el lector hallará en el libro un motivo de regocijo cuando descubra que lo más parecido al discurso de un Pablo Iglesias es un sermón de San Ambrosio- estos cambios representan algo más que una anécdota. Naturalmente, no es que los cristianos abandonaran el interés por los menesterosos (entre la multitud anónima de ellos siempre puede aparecer de incógnito el propio Jesús), pero la administración de los bienes de la Iglesia, cuyo propietario legítimo es Dios y su destinatario la humanidad, exigió obrar de una forma no estrictamente económica.

El ensayo es quizá demasiado largo, más de mil páginas, pero siempre ameno y magnífico. Aunque se concentra en una época remota, el lector acaba entendiendo con claridad las consecuencias de concebir la riqueza como un medio para la salvación y no sólo un excedente lujoso al modo romano. A la Iglesia le ocurrió por culpa de esto algo parecido a lo que le sucedió al Estado Soviético. Supeditada a principios morales, su riqueza se volvió improductiva y, finalmente, devino pobreza. Es la consecuencia de no haber conseguido escapar del modelo de patronazgo y beneficencia romano, un modelo que sirve para paliar circunstancialmente la miseria, no para salir de ella.

Ver los comentarios