Mi venerado guía: ¿Creemos que lo sabemos todo?

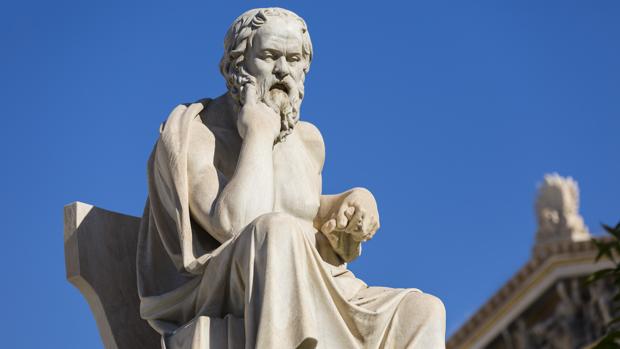

La autora reclama, como si fuera una obligación cívica, tener a Sócrates y a Montaigne como vecinos

Actualizado: GuardarMe he graduado en reputadas universidades. De ellas he obtenido también los títulos de doctor honoris causa que hoy adornan mi currículum. En consecuencia podría, en un asomo vanidoso, disertar sobre otras virtudes intelectuales que afirman que estoy preparada para llevarme al más allá, a guisa de hato, un relativo bagaje cultural capaz de garantizarme cierto relieve en el escenario brasileño. Sin embargo, a pesar de los galardones guardados en casa, no me considero apta para la vida. Al contrario, cada mañana me despierto convencida de no saber casi nada. Consciente de los avisos que cuelgan en los postes de las calles y que me recomiendan cautela ante los peligros procedentes de la ignorancia. Que me advierten que hay que recabar información y reflexiones que refinen el pensamiento y el ejercicio del habla.

Dicha sensación de pobreza no me lleva exactamente a la mendicidad o a pedir a los transeúntes que lancen monedas a mi sombrero. Porque los favores intelectuales que solicito me deben ser concedidos con el empeño diario de encaminarme por las sendas del mundo y cobrarme de ellas toda clase de conocimiento que pueda extraer. Así que, siguiendo dicho estímulo, abro los cajones de las mentes ajenas, que son verdaderos libros antiguos, y me apodero de la sabiduría arcaica, clásica, moderna. Y, además, reclamo, como si fuera una obligación cívica, tener a Sócrates y a Montaigne como vecinos. Y a otros más a mi alcance, los que cruzaron los límites de la tierra y vencieron. Para poder admitir la urgencia de tener a mi lado un gurú apasionado por mi figura de mujer y de intelectual.

Un sabio que esté dispuesto a guiarme cuando el pobre de mi corazón falle ante el universo de las dudas, propias de la condición humana que zozobra en el látigo de las olas. Un maestro, hombre o mujer, que mientras me mime, me revele al oído los misterios inmersos en las tinieblas del alma. Cómo imploro un profeta que actúe como si fuera un ayudante de Dios y que, bajo esa condición, me ayude a comprender lo que está lejos de mi vista, lo que yace en el otro extremo del hemisferio, de la ciudadela en cuyas murallas vivimos todos prisioneros e indefensos. He aquí una brasileña que convoca la presencia de un gurú que desde la pirámide de su saber me susurre, no obstante, frases enigmáticas que requieran un esfuerzo para que las descifre. Un gurú que no exhale olor a juventud o exaltación sexual, pues los jóvenes, aunque bellos, se ilusionan con los duendes y los míticos bosques wagnerianos y no están preparados para darme consejo. El jadeo acelerado de su carne en llamas me damnifica, perturba mi melancólica vejez ya en curso.

Aquí estoy en mi habitación disfrutando de la felicidad que puedo tener, en busca, sin embargo, de una criatura centenaria de cabello blanco y desaliñado cuya mirada abarque al mismo tiempo mi ser y la memoria de los antepasados que todavía perdura en mí. Un chamán capaz, con un único golpe, de recapitular mi vida desde el nacimiento hasta el epílogo. Sin que se olvide, además, de depositar en la urna mis restos mortales. La materia de la que estoy hecha y que ignoraba.

Insisto encarecidamente en tener un maestro que me ampare en la lenta subida al Calvario. Hasta el lugar que otrora visité fuera de las murallas de Jerusalén, donde descansan las calaveras judías y la poesía de los vencidos. Un gurú que atento a mi lloro, me traduzca, me lea como si yo fuera un manuscrito recién salido de la Escuela de Traductores, de Bagdad, que atraviesa el desierto hasta llegar a Al Andalus. Que me considere, quizás, un palimpsesto sensible a la exposición de la luz y de los años. Pero que al saberme amarrada a la hilera de la servidumbre humana, esgrima frases irónicas, se burle de mis desabridas fruslerías, de los arrobos de mi falsa libertad. Hace mucho aspiro por quien en el pasado podó las falanges de los santos en busca de reliquias. Y cuyos gestos, audaces, desequilibran mi escala de valores, incitan mi discreta ansia de verdad. Y que a cuenta de mis excesos, me fustiga con la sobriedad de los estoicos. Actos que estoy obligada a aceptar siempre que respete la cotidianeidad que aprecio. Pues, ¿cómo vivir sin la diversión del cuerpo y del alma?

Él, así y todo, consciente de mi negligencia que venera la pompa mundana en vez de entronizar el bien del espíritu, los frutos de la tierra, ejerce la autoridad que le delego y acepto. Me merezco, pues, que ese gurú me amenace con la llegada del invierno que simboliza la muerte. ¿Acaso es realmente necesario suplicar un demiurgo como el ceñudo Jeremías que desde los montes vecinos contempla a Dios mientras dicta reglas amenazadoras a las tribus de Judea? Y que, encorvado por los años y la palabra condenatoria, levita siempre con la esperanza de ofrecer a quien quiera que sea el remate final de la vida. Con todo, mi gurú no debe mostrar dones proféticos o tener mi futuro en mira. De ningún modo quiero que me lea la suerte y me transmita los lamentos que causa el mal. Dejo claro que no quiero un guía místico, santo, que se carbonice para salvar a los humanos. Sino alguien que haya conocido el amor humano, los pliegues de las sábanas enmarañadas. Que la vida plena le haya enseñado el camino de la paciencia, de la resignación, de la compasión, de la misericordia. A pronunciar las palabras que me faltan. Esos registros emocionantes gracias a los que sueño y aguardo lo anónimo que en el albor del verano carioca perfeccionará mi humanidad.

Ver los comentarios