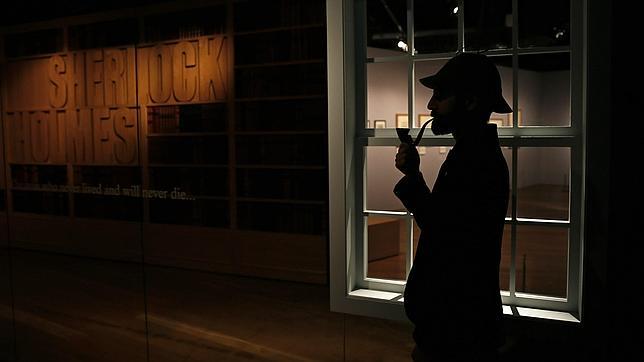

Sherlock Holmes revive en un Londres sin niebla

El museo de la ciudad abre la mayor exposición dedicada en sesenta años al detective creado por Conan Doyle

Actualizado: GuardarEl orondo y admirable profesor Harold Bloom, tan dotado de arrobas como de neuronas, suele comentar que algunos personajes literarios acaban convirtiéndose en libres autores de sí mismos. Bloom pone como ejemplo máximo las creaciones de Shakespeare, que parecen cobrar vida propia. Cita en especial a Hamlet, que cuando cerramos el libro continúa acompañándonos con su despliegue de inteligencia ofendida.

Conan Doyle (1859-1930), médico escocés que hizo fortuna como escritor comercial, no goza del aprecio crítico de Shakespeare. En vida no recibió un solo premio. Pero se las apañó para crear uno de los personajes más imperecederos y rentables de la historia de la literatura: Sherlock Holmes. Hasta el próximo 1 de marzo se puede ver en el Museo de Londres, a un paso de la catedral de San Pablo, la mayor muestra sobre el detective de los últimos 60 años.

Un festín para los seguidores de Holmes (y de su particular Sancho Panza, el doctor Watson). Allá está el cuaderno original donde Conan Doyle hizo caminar por primera vez a Holmes, cuando pretendía llamarlo Sherrinford Holmes. Y también los manuscritos de la novela «Los crímenes de la calle Morgue», de Allan Poe, donde aparece el gran C. Auguste Dupin, el detective que asombró e inspiró al escritor británico.

Benedict Cumberbatch

No faltan las películas sobre el inquilino de Baker Street, que van desde el cine mudo hasta la magnífica serie de la BBC, con el brillante actor Benedict Cumberbatch trayendo al investigador desde las nieblas victorianas al Londres limpio y tecnológico del siglo XXI. Se han reunido multitud de fotos y dibujos para evocar la atmósfera de la ciudad, que incluyen los planos y mapas ferroviarios que utilizaba el novelista para hacer deambular a su personaje.

En realidad, Conan Doyle no vivió mucho en Londres. Era más de campo que de una metrópoli que en sus días debía resultar un lugar engorroso: la mítica niebla londinense, que hoy no existe salvo en días muy señalados, no era hija del Támesis, sino de la combustión de carbón sucio; las calles, populosas, ofendían con el hedor de las caballerías; la luces de gas eran pobres; los barrios esquinados, todavía sórdidos y a veces peligrosos, un pasadizo a la aventura, el riesgo y el enigma.

Moriarty, su archienemigo

En la exposición está a disposición todo el fondo de armario de Holmes: sus abrigos, incluido el Belstaff que diseñó Derek Rose para el espigado Cumberbatch, sus disfraces (más bien falleros), probetas para sus experimentos, la lupa, el violín, el sombrero de caza de paño, sus pistolas y hasta la hipodérmica, con la que se evadía a golpe de cocaína cuando la carencia de un buen caso lo sumía en la abulia y la depresión casi maníaca.

En la salida, una gran pantalla donde vemos caer el agua en una catarata con un fondo musical de suspense. Es la gran cascada suiza de Reichenbach. Allí murió Sherlock Holmes en 1901, a manos, cómo no, de su archienemigo, el profesor James Moriarty, tan inteligente como nuestro héroe, pero con su luciferino talento aplicado a beneficio del mal. Fue una muerte con marcha atrás. Conan Doyle lo liquidó porque estaba saturado de su personaje. Pensaba que opacaba su obra «seria», de la que hoy nadie se acuerda. Pero se vio forzado a resucitarlo al cabo de unos años ante el clamor de los lectores, que cuando sucumbió en Reichenbach se dieron de baja en masa en el periódico que publicaba sus folletines.

El hombre que nunca vivió y nunca morirá

La muestra se titula «El hombre que nunca vivió y nunca morirá», cita tomada de otro genio inabarcable y raro, Orson Welles. Holmes está tan vivo que sabemos muchísimas cosas de él, aunque lo que lo hace magnético es su extrañeza. Sherlock nació en 1854, probablemente el 6 de enero. Era hijo de una familia bien, con un tío pintor de nacionalidad francesa, pasó de perfil por la universidad y cuando se establece como detective privado al principio pasa estrecheces, lo que le lleva a admitir como compañero de piso al doctor John H. Watson, un honesto médico militar que prestó servicio en Afganistán, donde resultó herido. Watson será el biógrafo de Holmes y por él conocemos su porte: 1,83 de estatura; delgado, pero fuerte; de «ojos agudos y penetrantes», mentón cuadrado y prominente, que anuncia determinación, y una «delgada nariz de halcón». Sus manos son de un tacto sorprendentemente fino, aunque siempre están manchadas por los productos químicos de sus experimentos.

Sidney Paget

Sin embargo, el aspecto físico de Holmes y su atildada manera de vestir –la imagen mental que teníamos todos de él hasta que fue desacralizado por Robert Downey Jr. y el citado Cumberbatch– no se la debemos ni a Conan Doyle ni a Watson, sino a un dibujante, Sidney Paget. Las dos primeras novelas de Sherlock, «Estudio en escarlata» (1887) y «El signo de los cuatro» (1890) pasaron más bien desapercibidas, para agonía de su autor, que había abierto consulta como oftalmólogo en Londres y no recibía un solo cliente. Pero en julio de 1891 los relatos de Sherlock comienzan a publicarse en «The Strand Magazine», a modo de novela por entregas e ilustrados por Paget. El dibujante ideó el gorro de caza de paño y doble visera, que jamás aparece citado en las novelas, las capas y abrigos largos de tweed, ese rostro enjuto y esa cabeza con entradas prominentes, que tan bien encarnó el vampírico Peter Cushing, el Holmes de quienes fuimos niños televisivos en los años 80. Page plasmó todo el decorado un poco gótico que enmarca la saga.

Dos matrimonios

En la exposición de Londres puede verse una pitillera de plata que regaló Conan Doyle a su ilustrador. En la caja figura grabada una leyenda: «De Sherlock Holmes». Gustave Flaubert, con esa facundia tan francesa, dejó dicho que «Madame Bovary soy yo». La trágica adúltera era inexplicable sin su talento. Doyle, como buen británico, impostó falsa modestia. Atribuyó las peculiaridades de Holmes al influjo de su tutor en la Universidad de Edimburgo, el doctor Joseph Bell, poseedor de una legendaria capacidad de observación. Pero el propio Bell entendió la verdad: «Tú eres Sherlock Holmes y lo sabes bien», le escribió. Conan Doyle no es el personaje a lo Watson que se nos pinta a veces. Vivió emocionantes expediciones marinas, se sumó a la guerra de los Boers, pasó por dos matrimonios –la más arriesgada de las aventuras– y en sus últimos años se enfrascó de manera casi obsesiva en el espiritismo y el ocultismo.

De tal palo tal astilla. Holmes era extremadamente inteligente, moralmente recto y un patriota cabal del Imperio. Pero era también un misógino insensible, un perro verde, un tipo asocial con un mundo propio y particularísimo. Conciertos con su Stradivarius de madrugada. Disparos a la pared del salón (muchos creemos que la auténtica heroína de esta historia es la casera, la señora Hudson). Extravagantes experimentos químicos, evasiones opiáceas, afición al boxeo, fumador duro de pipa… Con las mujeres se manejó con una extraña indiferencia (hay quien ha contemplado la hipótesis gay), y solo le impresionó la buscavidas Irene Adler, una cantante de ópera retirada, hija de New Jersey, a la que definía como «La Mujer».

Holmes, concluidas sus investigaciones, se retiró en paz a una pequeña granja y dedicó sus últimos días al estudio de las abejas. En su Londres, ya sin niebla y sin abejas, se le sigue viendo caminar. Rápido, seco, decidido.

Ver los comentarios