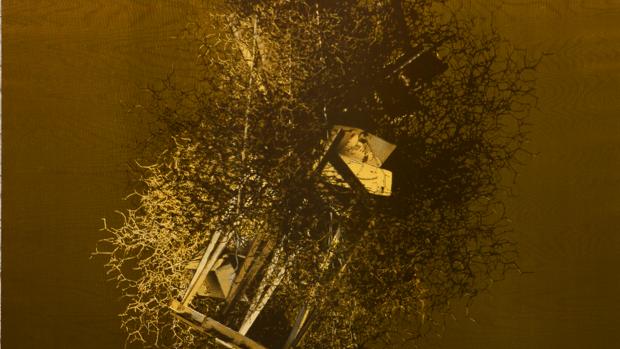

«Somos nosotros», un relato sobre «voyeurs»

Marta, la vecina soltera, como obsesión. Espiada a todas horas; en especial, los domingos. Matías Candeira nos adentra en un universo de «voyeurs» y deseos sexuales nunca satisfechos. ¿O sí?

Actualizado: GuardarSomos nosotros los que lo hacemos. Sólo nosotros. Nosotros los que los domingos, o puede ser otro día, quién sabe, bajamos al sexto piso, donde vive Marta. Porque sabemos que se llama Marta, lo hemos mirado en su buzón. Y también sabemos que la queremos, todos juntos, así, sin mucha teoría al respecto.

Marta.

Nos encanta ese nombre.

En realidad deberíamos odiarnos, ya se sabe, somos competidores. Pero pensamos en Marta, con el corazón y las buenas intenciones en el mismo sitio, y dejamos a un lado esa inquina que deberíamos tenernos entre nosotros. Aunque las tuberías de alguno suenen demasiado, u otro ponga la maldita música demasiado alta o a lo mejor tire los pañales manchados de su hijo por el patio.

Nos ponemos a pensar en Marta, qué se le va a hacer. Y se va el odio, no sabemos dónde, pero se va.

Los domingos, o puede que otro día, nos pasa, cuando la vemos bajar al portal y abrazarse a ése. Vemos cómo viene en su moto nueva y brillante, y nos parece ostentoso, claro que sí, pavonearse con su casco, su chupa, y su moto. Y Marta, nuestra Marta, sale a la calle y se tira en sus brazos. Eso nos duele -su forma de rodearle el cuello, su doblez de la pierna hacia atrás, como si fuera la novia de un piloto de caza-, e imaginamos que a cualquiera también le dolería, muy hondo, con las mismas lágrimas. En ese momento (terrible, lo sabemos), vaya, se nos mete una tristeza antigua en el fondo del estómago. No podemos evitarlo, porque oímos a Marta, gritando un nombre extraño (no es nuestro nombre, claro que no); y también oímos cómo suena su somier, chirriando, a través de los suelos, sin quedarse donde está. Hasta nuestros periódicos. Hasta nuestras tazas de café. Hasta (incluso) nuestro corazón.

Cuando todos nos reunimos en su rellano, poco después, no nos gusta imaginar así a Marta, aullando, agarrándose al cabecero de la cama con violencia... Si es que tiene cabecero en la cama. Nosotros pensamos que seguramente sí: una cama enorme, con hierros dorados y retorcidos, y un colchón con olor a vientre de madre, o a pan blando, o a plaza llena de sol.

La cama de Marta no nos la podemos imaginar de otro modo.

Y Marta allí, berreando como una loca, y todos nosotros encogidos como ratas, como en esa época lejana de meterse en un armario y tener miedo del mundo, y Marta tan lejos de nosotros, sólo pensando en ése, a lo mejor en la chupa de cuero de ése, y gritando su nombre como si le fuera la vida en ello. De modo que no lo podemos evitar -quién podría- y acabamos pensando en la moto de ése. Nos imaginamos montados en su moto (y el que diga lo contrario, está mintiendo), o prendiéndole fuego una noche. Concluimos (todos, unánimemente) que esa moto extraña no puede estar en nuestra calle, estorbando el paso, que hay que hacer algo con ella (algo práctico, decidido), y que nosotros debemos estar involucrados.

Pero lo hacemos por el bien de Marta, que conste.

Nosotros, vaya, aún no sabemos si nos duele decirnos de ese modo: hombres un poco felices (o más felices o más tristes, según se mire, los domingos), hombres con perros pequeños, hombres con niños que ruegan una palabra amable en las sombras de un cuarto cuando es de noche; hombres, al fin y al cabo, observando en mitad de un rellano la puerta de Marta.

Somos nosotros, claro, quién si no iba a ser. Y nos ponemos nerviosos. Alguno, de pronto, da largos paseos, y agita el bate, o la palanca de hierro (lo que llevemos en ese momento), porque esperamos. No sabemos qué esperamos, pero lo hacemos, no cabe duda. Que Marta salga asustada de la casa, quizás. Que Marta, nuestra Marta, grite algo como: ¡No me fuerces! ¡Vete de mi casa, cerdo! ¡Te juro por Dios que llamaré a la Policía!

Es cosa de esperar -esperar una señal de Marta-, en eso consiste.

En esta hora blanda y suspendida del domingo (con Marta, y ése, y todos nosotros listos para mostrarle las preciosidades que tenemos preparadas), después de mucho rato, es cuando dejamos de esperar. Así es como ocurre: bajamos la cabeza, con el corazón amamantado en silencio (un silencio muy nuestro, que nunca se repite del mismo modo, que carga esa tristeza hueca que no sabe a nada) y nos levantamos. Entonces solemos mirar otra vez esa puerta, nos quedamos escuchando ese último gimoteo de Marta (el último que tendremos que oír, hasta el próximo domingo), y después podemos llegar a decirnos algo como:

Algún día tendremos suerte.

No siempre será así.

Hay que hacer algo con esa moto.

Con esa comunión de ideas que nos ha hecho llegar a apreciarnos de este modo, queriéndonos como buenos vecinos, pulsamos su timbre.

Diez, quince, veinte veces.

No paramos hasta que los interrumpimos.

Y después nos ponemos a correr por las escaleras, entre risitas, llenos de esa alegría súbita de hace años. Desaparecemos antes de que Marta o ése salgan enfurecidos. Pero nos quedamos allí arriba con la palanca o el bate, bien sujetos, preparados para lo que venga; y cuando alguno sale (sobre todo, es cierto, cuando ése sale) creemos que puede notar nuestros ojos (y son muchos ojos, la verdad) mirando fijamente desde el piso de arriba. Esperándole.

Somos nosotros los que lo hacemos, todos los domingos. Somos nosotros (y nadie más) los que verdaderamente queremos a Marta, a nuestro modo, y lo sentimos mucho, claro, cómo no.

Porque no podemos evitarlo, y estamos orgullosos de ello.

Ver los comentarios