Renoir y las cosas de mujeres en Barcelona

La obra de Renoir no suele despertar excesivo entusiasmo crítico, y su visión de lo femenino ha sido muy cuestionada desde una perspectiva feminista. Pero la exposición de la Fundación Mapfre barcelonesa busca rehabilitar su visión

Barcelona Actualizado: GuardarRenoir es un artista popular que gusta poco a los entendidos. Robert Hughes, comentando la gran retrospectiva celebrada en 1985, decía que «cautivó a las multitudes y aburrió a todos los demás». Ello no ha impedido a los inversores desembolsar fortunas por sus lienzos. Setenta y dos millones de dólares es el récord, creo. Aunque su cotización ha bajado, a algunos les escandaliza esta predilección del mercado. El año pasado se organizó incluso una manifestación de protesta frente al Museo de Bellas Artes de Boston exigiendo la retirada de las seis pinturas en poder de la institución. Tengo delante la foto del periódico: un pequeño grupo de personas exhibe pancartas con letreros como estos: «Dios odia a Renoir», «La pintura de Renoir apesta».

Que haya gente que critique el trabajo de un artista es habitual; que se organice para ponerlo de relieve es más raro. Naturalmente, hablamos de poca gente, aunque en el caso de Renoir la animadversión incluye también a los críticos. Miren lo que escriben algunos (algunas, para ser más exactos), de las mujeres de Renoir, asunto central de la exposición de la Fundación Mapfre en Barcelona: «Consuelos de viejo verde solitario», «grotescas parodias envueltas en velos de algodón de azúcar»...

Cuando Renoir comenzó a trabajar estaban de moda las bellas esculturales y glamurosas estilo Bouguerau y Cabanel. Degas rompió con aquello representado a las mujeres como son, con todas sus consecuencias. «¿Por qué las pinta tan feas?», le preguntó alguien. «Porque generalmente lo son», respondió. Renoir, con ese espíritu entre soñador y desenfadado que captó maravillosamente Bazille en un retrato de 1867, halló un punto medio entre esos dos extremos: la mujer moderna, urbana, ni caída del cielo, ni salida de la tierra. Proust se declaró adorador de estas mujeres, las de Renoir, y Huysmans, pese a su decadentismo, no dudó en decir que era el más grande pintor de desnudos de la época. Tamaños elogios no deben engañarnos: el éxito de Renoir no consistió en ofrecer un nuevo ideal de mujer, sino en no tenerlo, y porque no lo tuvo, estar abierto, de acuerdo con Baudelaire, a las riquísimas posibilidades que le ofrecía París. Críticos y expertos acaso encuentren sus retratos y desnudos llenos de alusiones a Tiziano o Fragonard, pero él se limitó a observar lo que tenía delante: mujeres de todo tipo, chicas del pueblo o damas de la burguesía que empezaban a tomar las riendas de sus vidas y que lo atraían lo bastante como para mirarlas siempre con otros ojos, tantos como le dio una carrera que le llevó desde el centelleante impresionismo inicial al clasicismo almibarado del final.

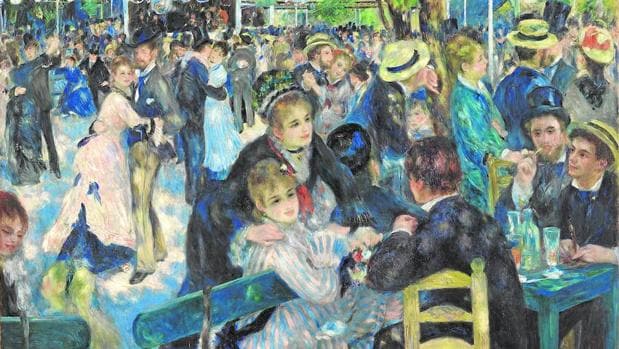

Almíbar y gusto actual

Para el gusto de hoy, Renoir tiene una visión demasiado blanda y empalagosa de la mujer. Cuesta creer que un punto de vista tan acrítico e inofensivo fuese considerado en algún momento novedoso y rompedor. El monopolio de la Academia sobre la belleza y el arte debía ser abrumador en su tiempo, y cuestionarlo, tan arriesgado como dudar ahora de los axiomas del feminismo. Igual que una mujer desnuda en el cuadro era para él una mujer desnuda («No pienso haber concluido un desnudo hasta no tener la impresión de poder pellizcarlo»), y en absoluto una serie de bloques de color geométricamente interconectados en el lienzo, a la manera de Cézanne, la idea de que la mujer real pudiera ser simplemente un ser en el que otros se limpian los pies jamás se le pasó por la cabeza. Culpar por ello de falta de sensibilidad moral a un hombre que durante buena parte de su vida no pudo llenar el plato ni calentar el cuartucho en el que vivía sería como censurar a Cristo por acudir al palacio de Pilatos sin corbata. Si fue uno de los creadores del mito de París –el París hedonista de las óperas de Offenbach, el hipódromo, los merenderos y los paseos por el Sena– es porque fue un hombre de su época, que confiaba en los beneficios del progreso y en un arte capaz de representar la alegría de vivir, una alegría de la que participaban visiblemente las mujeres, como demuestra la joya de esta exposición: el «Bal du Moulin de la Galette». Otra cosa es que nosotros, quisquillosos hijos del nihilismo, seamos incapaces de hacerlo.

Ver los comentarios