Vigilia de España

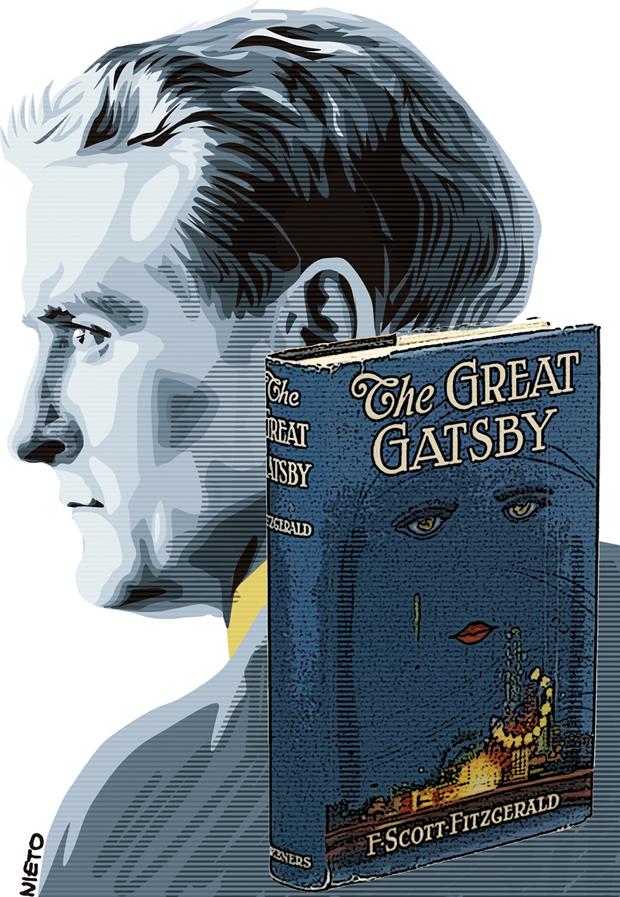

En «El gran Gatsby», Fitzgerald supo desvelar la fragilidad del hombre en el fondo de sus propios éxitos mundanos

Actualizado: GuardarEl cine de la nostalgia, cuyo significado en la posmodernidad describió Fredric Jameson, no dejó de vibrar en los años siguientes, porque consolaba la sensación de pérdida que acompañó las últimas fases del modelo social y económico de la segunda posguerra mundial. Y la desactivaba recluyéndola en los espacios resguardados de las salas de cine, e impidiendo que el saqueo de una existencia al amparo de la sociedad del bienestar abandonara los ámbitos estéticos de la educación sentimental para convertirse en cauce de reivindicaciones políticas conflictivas. Dado que el pacto social de los años cincuenta se mantenía aún en Europa, aquella era una nostalgia conectada íntimamente más con el adiós a la juventud que con una temprana expropiación de las conquistas de los tiempos del reformismo y el crecimiento económico.

Añorar la edad exhausta no era lo mismo, desde luego, que tomar conciencia de una soberanía nacional diezmada o de un orden económico moralmente fatigado. Nos echábamos de menos a nosotros mismos, pero no culpábamos a nadie. «No volveré a ser joven», decía el título de un poema de Gil de Biedma de apariencia ligera y devastadora lucidez. Y empezábamos todos a saber «que la vida iba en serio».

Envejecer

A ese temblor impasible de la naturaleza, al recuento de nuestros años y a las advertencias crecientes de nuestro organismo adjudicábamos un aire de analogía con el ritmo de la historia, asumiendo el riesgo de una identificación abusiva. Avanzar por los pasos de nuestra propia existencia no es lo mismo que resignarnos a la liquidación, festiva y presuntuosa, de nuestra herencia política y cultural, impuesta por la modernidad. Envejecer nunca ha tenido «su gracia» -y siento llevarle la contraria en esto a Gil de Biedma-. Pero sería el colmo confundir el paulatino acomodo a nuestra edad con el abandono de todas las referencias ideológicas, de todos los principios sobre los que construimos el concepto y la experiencia de la historia. Eso es más que una burda falsificación. Es un desarme temerario, que mucho tiene que ver con la tiranía de quienes promulgaron los códigos posmodernos, con su rechazo de la tradición y con su letal escepticismo ante la idea misma de Occidente.

Porque lo que se nos devolvía tras el ensueño de la pérdida no era la madurez, sino la instalación en una nueva y triste adolescencia desmemoriada. O una versión más impura de este regreso ficticio a la ingenuidad de nuestros primeros años: el descreimiento, la superficialidad de estar de vuelta de todo. El vacío que identifica estúpidamente la edad adulta con el cinismo desarraigado y la oquedad moral que confunde el avance histórico con el pragmatismo sin alma del falso progresista.

Compromiso

La resistencia a esta trampa curtida por los poderosos medios de coacción mental de la sociedad posmoderna supimos desplegarla precisamente en una nostalgia bien entendida. Un recuerdo vigoroso, alejado de cualquier inercia emotiva y nada resignado a las funciones del mero espectador. Un compromiso con el arte, con la literatura y con la conservación de nuestra envergadura creativa, reflejo y aliento de una civilización ejemplar. Porque supimos hacerlo, maduramos hacia el encuentro con nuestra circunstancia de nación en vísperas de restaurar una comunidad democrática.

Deseábamos ser libres y sabíamos que la cultura nos proporcionaría los goznes sabios en torno a los que gira la puerta de entrada a una patria digna de ese nombre. Queríamos adquirir la difícil ciudadanía de un pueblo que se reconoce en el seno de una ancha y profunda tradición compartida con el resto de los pueblos occidentales. Por ello, no era solo fría recapitulación, fugaz nostalgia o leve parpadeo de un pasado añorado lo que invadía nuestros corazones en aquel primer tramo de los años setenta. Era la historia como presencia, como hilo conductor, como palabra e imagen que nos ofrecía su placer incomparable y su penetrante averiguación. Todo eso lo traía una película de 1974 que puede incorporarse a la estirpe del cine de la nostalgia: «El gran Gatsby», de Jack Clayton. Pero lo que poseía esta obra maestra era la prodigiosa puesta en escena de un libro al que acudimos de nuevo.

La recuperación de la novela realista por nuestros amigos de Hispanoamérica nos permitió poder gustar lo mejor de aquella «generación perdida» de escritores estadounidenses que templaron sus armas en su país de entreguerras. Volvimos a Faulkner, a Hemingway, a Steinbeck, e incluso a Sinclair Lewis o Pearl S. Buck, editados cuidadosamente por la invulnerable inteligencia literaria de Janés. Y volvimos, también, sobre el único de todos ellos que no llegó a ser premiado con el Nobel, envejecido a destiempo y muerto prematuramente por los estragos del alcohol y la desdicha amorosa. Francis Scott Fitzgerald fue, para muchos de nosotros, el preferido.

Nadie como Lewis describió el sobrecogedor conformismo de la clase media, y nadie dignificó como Hemingway la sustancia personal de los grandes acontecimientos. Pero Fitzgerald supo desvelar la fragilidad del hombre en el fondo de sus propios éxitos mundanos. Supo hablarnos de la necesaria compasión por aquellos jóvenes airados, en cuyos aparentes malos modales, excesos de bebida y presuntuoso exhibicionismo encontrábamos seres indefensos. Hombres y mujeres protegiendo desesperadamente su miedo al cambio, su desconcierto ante los graves desafíos de la primera mitad del siglo XX, danzando a ciegas con el temor a que amaneciera, ocultando sus cuerpos pálidos a la luz implacable de la realidad. Seres humanos que odiaban la realidad, porque la realidad era odiosa. Porque la historia les aguardaba, feroz y poderosa, para desguazarles la vida, como a un juguete roto. Y Fitzgerald fue el único que supo decírnoslo. Hablando de la existencia arruinada de Jay Gatsby como de nuestras propias esperanzas. Rogándonos que nunca dejáramos atrás la nobleza de nuestras convicciones, que supiéramos avanzar custodiando el pasado, que arriesgáramos la felicidad, la riqueza y el prestigio para conservar una profunda lealtad a nuestros propios sueños. Vigilia de una nación en el umbral de un tiempo nuevo, pero no vacío.

Ver los comentarios